この記事では、浅利式デッサン(サークルドローイング)を習い始めてからの上達過程をご紹介します。

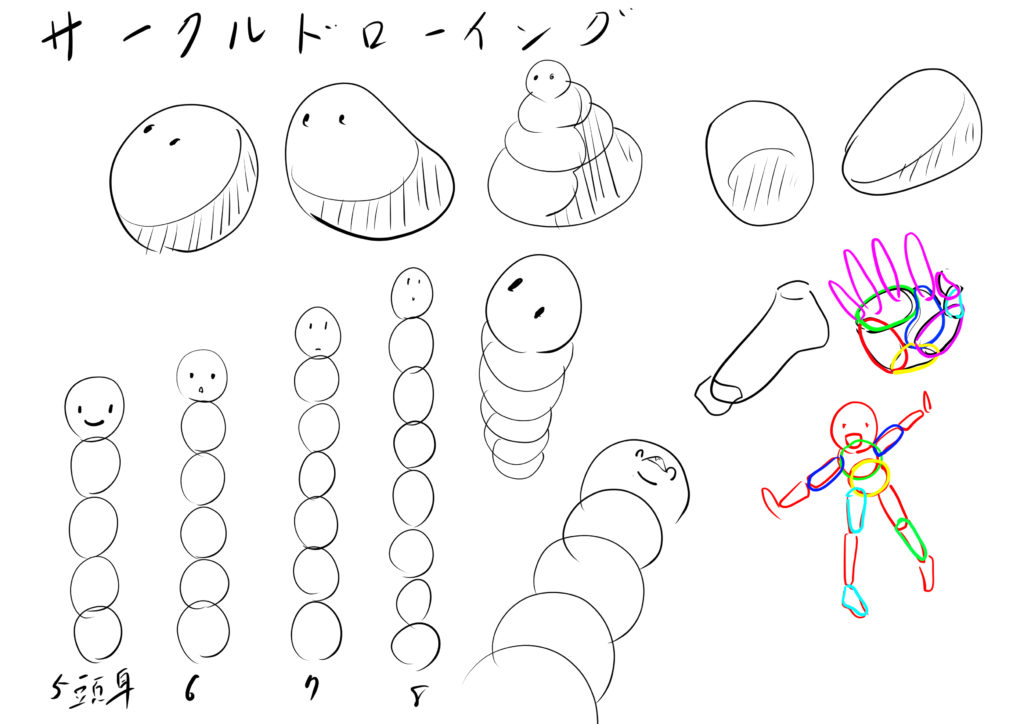

※サークルドローイングって?

浅利治武先生の〇(まる)を使って絵を描く技法(デッサン)です。

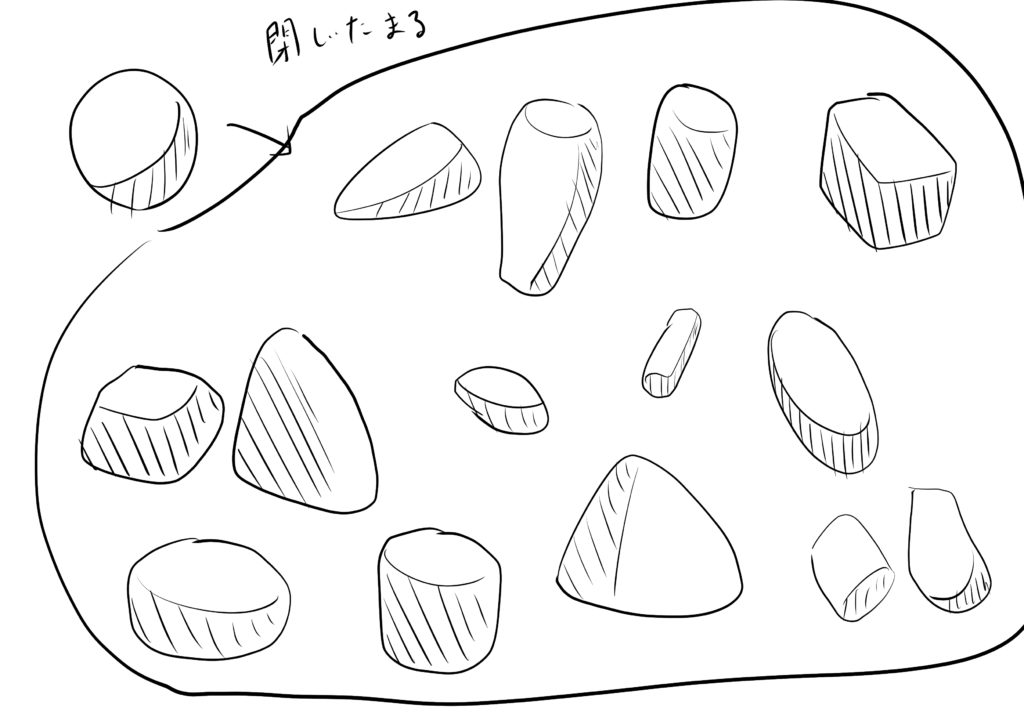

・○は立体

・○は空間の一単位→距離を測るのに使える

・閉じた〇でどんな立体でも描ける!

サークルドローイングは初心者が陥りがちな、線画症候群を克服させてくれる技法です。

浅利先生はサークルドローイングを通して、デジタルツールをつかったもののとらえ方をわかりやすく教えてくれています。

この記事では記事

・心境の変化

・どんなモノの見方が身についたのか

・デッサンでをモノにするヒント

など、解決法なども併せて紹介します。

サークルドローイング(デッサン)に出会う前、一向に【絵を描くこと】に関して上達を感じられなかったぼくです。

デッサンをしっかり学べば、きっと絵の上達が感じられます。

きっとデッサンを勉強しようか悩んでいる人の手助けになれると思います。

プロフィール

22歳から絵を描き始めて、14年。

現在イラストの仕事をボチボチしています。

ジュースラベルのイラストなど

14年たって、やっと絵の描き方がわかってきました!

悩んだ分、他の人にも寄り添える情報が提供できるかと思います。

気づき始めた今だからわかる「初心者→中級者」の情報を提供します。

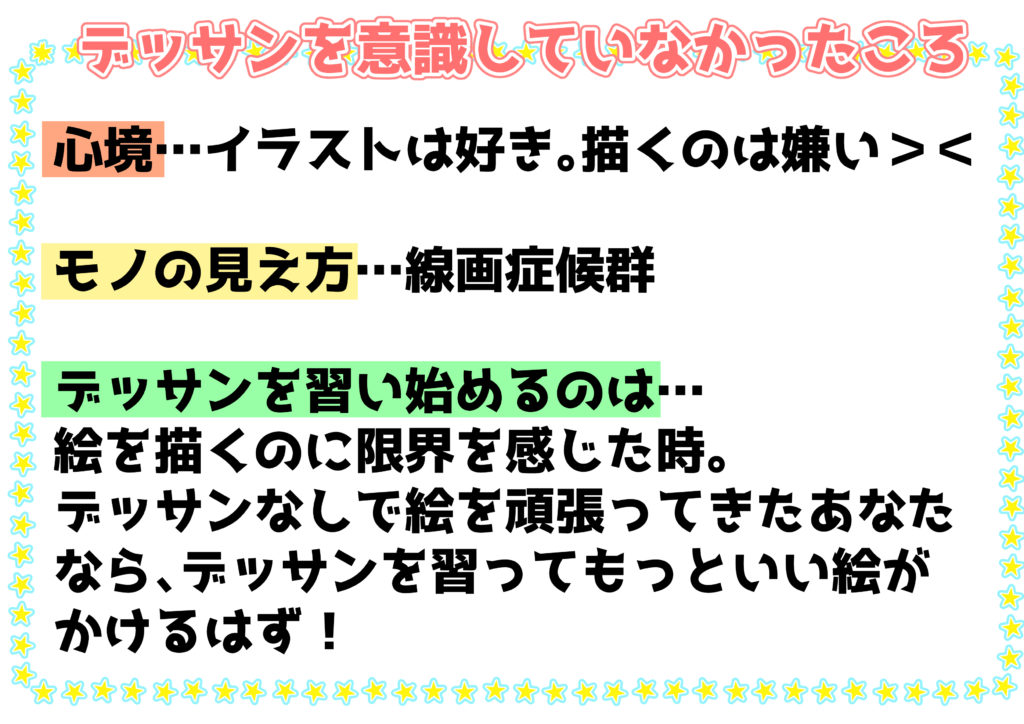

デッサンを意識せず絵を描いていたころ

デッサンを学ばずに絵を描いていた時の心境は…

絵を描くのなんて大嫌い!疲れる!

という感じでしたw

絵を描く速度もとても遅いものでした。

このイラストは完成に半年かかったイラストですw

イラスト自体は好きなんです。

特に二次元の女の子が(n*´ω`*n)

デッサンすることを考えていなかったぼくは、二次元の女の子が好き❤というピンク色の動機だけで絵を描いていました。

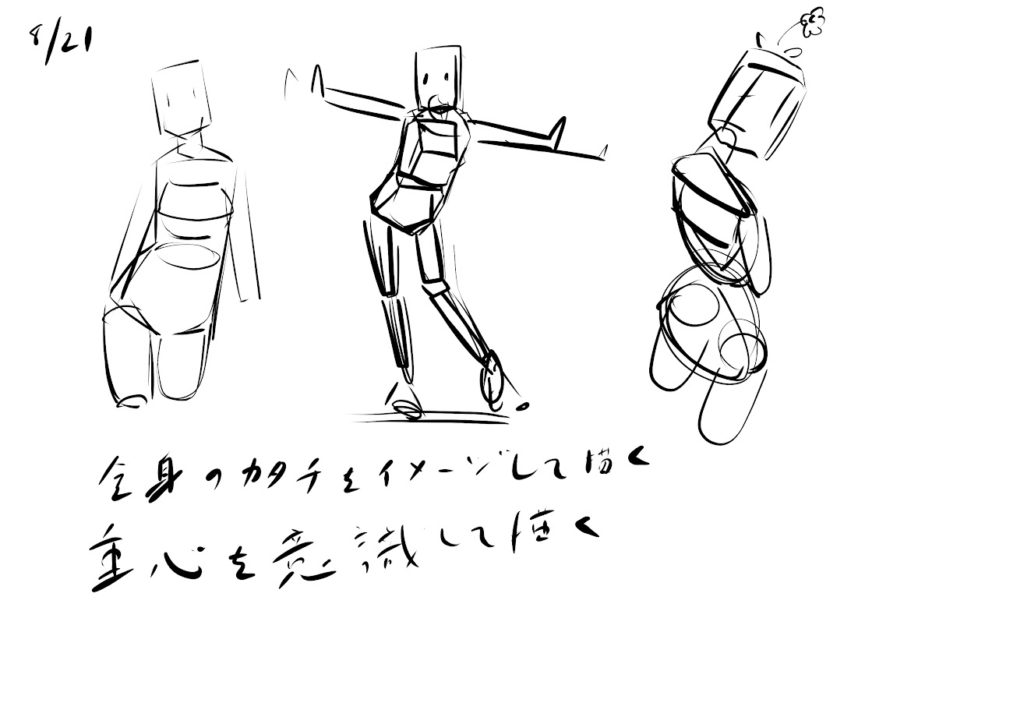

モノの見方としては、「体のパーツを四角に置き換える」という見方だけはしていました。

なので、意外と「あおりやふかんといった複雑なアングルのポーズ」や立体感は意識できていたと思います。

しかし、サークルドローイング的には間違った四角の描き方をしていました。

サークルドローイングで四角を描くときは、「一筆でまるを描くようにつなげて」四角を描きます。

サークルドローイングは「一筆で立体をとらえる描き方」です。

四角の一つ一つを線でつなげて四角を描いていたときは、どうしてもはじめ線を引く段階でで立体を意識できず、描くのにとても苦労していた覚えがあります。

俗にいう絵を立体を意識せず線で描いてしまう病「線画症候群」

この「線画症候群」に疲れ切ったのが、デッサンをちゃんと学ぼうと思った動機です。

考えてみれば「線画症候群」を10年以上続けていたぼくの(二次元の女の子が好きという)根気はすごいものですw

しかし、デッサンができたところで、絵を描くことには根気が必要です。

そして、「いいね」をもらおうと思えばデッサンが整っているだけでなく、アイディアや情熱がイラストには必要です。

絵がなかなか上達しない。

けど、絵を描き続けているという人に向けて。

きっとその情熱は無駄にはなりません!

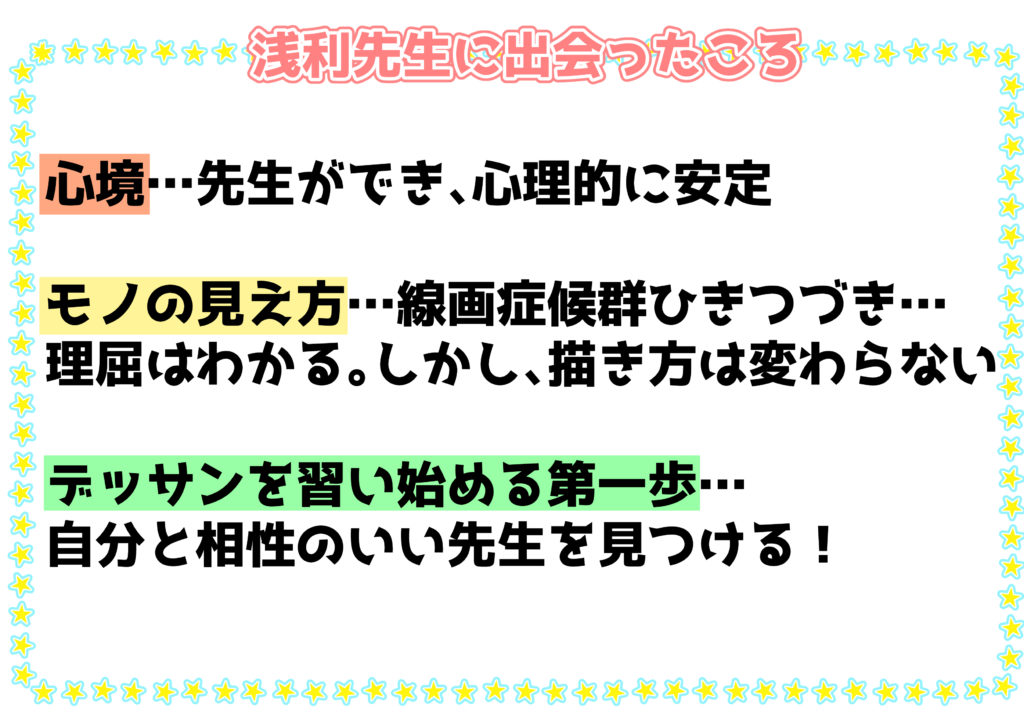

浅利先生に出会ったころ

YouTubeのアルゴリズムのおかげで、ちょっと長い浅利先生の動画に出会いましたw

長い動画ですが、理屈と実践が紹介されていて、数学(理論と演習がある)が得意だった理屈ぽい自分にはピンときました。

浅利先生先生は個人講座も開講していて、直接講座を受けることができます。

個人講座

一時間:1500円

受講形式:skype、discord

申し込み方法:twitterのDMから

授業風景

ぼくが絵を直接教わるのは、浅利先生が初めてでした。

とてもやさしく、熱意にこたえてくれる先生だったので、心理的に助けられたのもあります。

浅利先生と交流をはじめて約1年になり痛感することなのですが、絵の上達には、

環境が大事

と感じています。

・実際に絵が上手な人の絵の描き方を直接見てみること

・絵の上手な人の考え方

・ライバル意識

自分のまわりに「絵の上手な人」がいれば、自分の絵を描くモチベーションにつながります。

現在、浅利先生はdiscordでコミュニティーを作っていて、絵の初心者~上級者まで交流することができます。

本格的にデッサンを学ぼうとしたこのときですが、実はサークルドローイングというデッサンをとりいれて絵を描いていませんでしたw

理由は

・○で描いても立体に見えない→モノの見方が養われていない

・線画症候群で描いたほうが絵がかわいい

そんな理由からです。

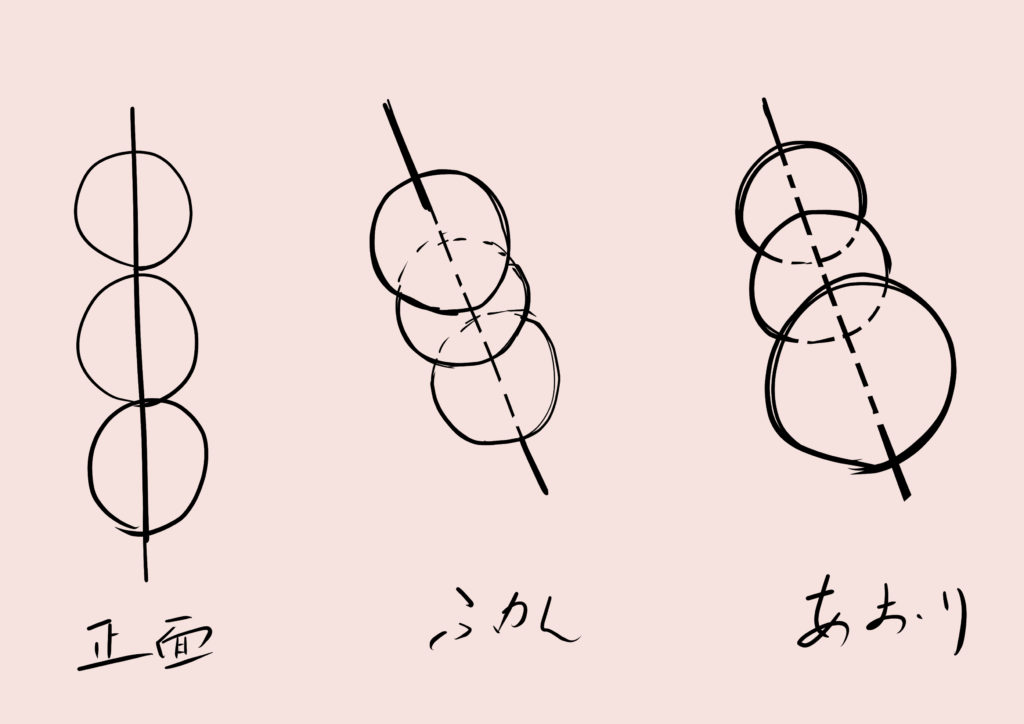

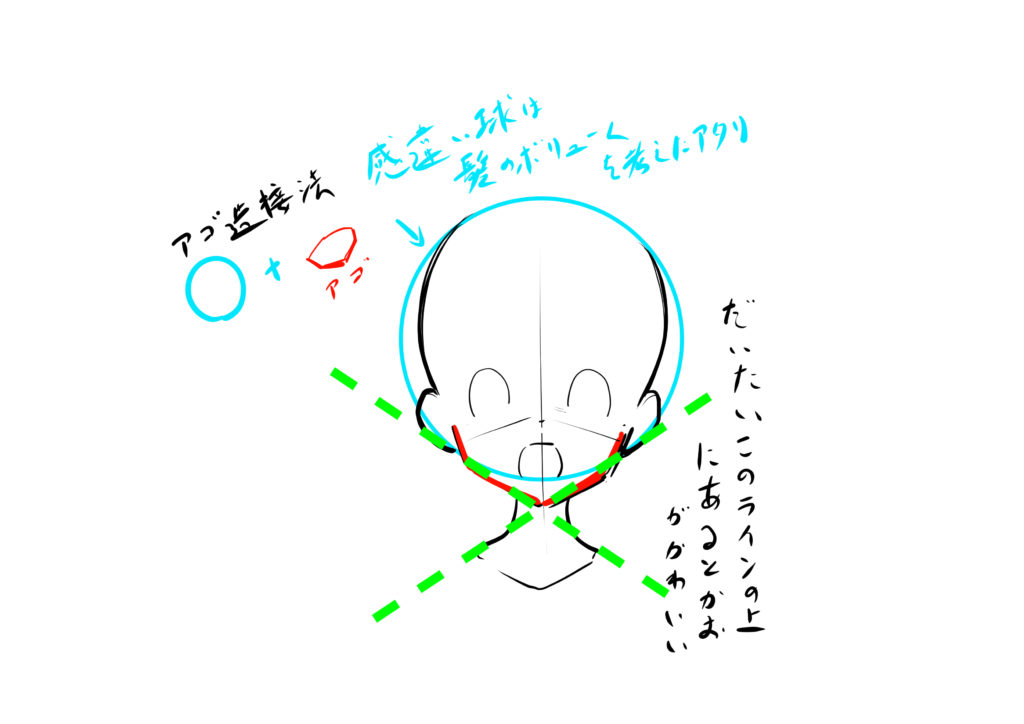

○で絵のアタリをとれば、「キャラクターの頭身を理解」ことについて納得は行きます。

串団子のように○を立体的に見てつなげれば、あおりやふかんのポーズも見えてきます。

しかし、理屈がわかったからといって、すぐにその方法がなじむわけではないのですw

キャラクターがかわいくない点については、「〇をどう使っているか?」知らなかったために生じた問題です。

アゴの位置関係や○がどこの場所になるのか?

デッサンではこの位置関係が大事なのですが、パーツの空間的な位置関係を考えずに描いてきた自分には理解できるはずがありません。

浅利治武先生がすごいことはわかった。

サークルドローイングというデッサン法にも納得は行く。

しかし、絵の描き方は以前として線画症候群の状態でした。

線画症候群が依然と治らないままでしたが、デッサン(サークルドローイング)を学んでいこうと思ったのは、やはり信頼できる先生に出会えたというのが大きかったように思えます。

PCのモニター越しですが、目の前で話している人が、すらすらと絵を描いていく風景。

実際に浅利修先生も、絵を描くのには苦労してきて、どうやってそれを乗り越えてきたか?

直接交流して、自分にあった先生を見つけれたことが、デッサンというその頃は未知の分野に入っていこうと思えた理由です。

独学でイラストレーター!

カッコよくあこがれる響きですが、センスのないぼくには、独学でイラストレーターに必要なデッサンは習得できなかったと思います。

何事も上達には正しい練習法があります。

絵が一向にうまくならない人は、正しい練習ができていないからです。

なかなか、絵が上達しない人は、信頼できる先生を見つけて指導を受けてみてはいかがでしょうか?

浅利先生はやさしいし信頼できる先生ですよ!

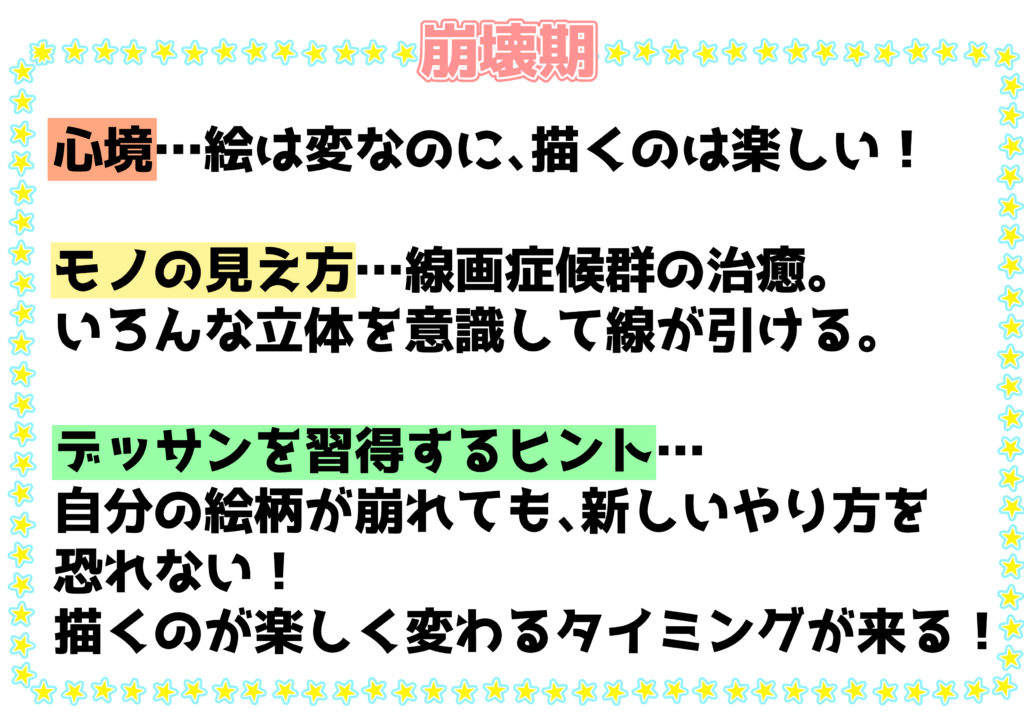

・崩壊期

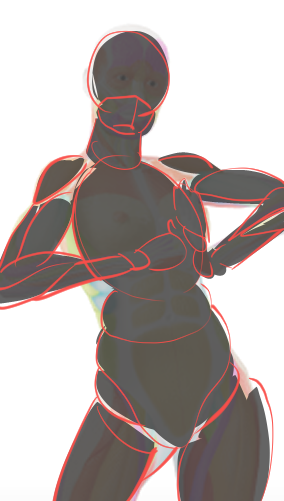

浅利先生のサークルドローイングをとりいれてから半年たったころ。

このころは絵の崩壊期です。

絵は崩れるし、顔輪可愛くないし、体も女の子なのに男のようないかつさ…

自分の描く女の子から可愛さが失われた時期です。

しかし、このころが絵を描くのが本当に楽しくなり始めた時期です!

背中の肩甲骨や肩の三角筋は、カクカクしていて正直女の子にしては気持ち悪い形ですw

しかし、このころ「体の筋肉は立体でできているという見え方」ができてきた時期です。

イラストを見返すと、筋肉を立体でとらえようとした跡が見えます。

絵としては魅力はなくなってしまっていますが、このころ浅利式デッサン(サークルドローイング)が本当に分かり始めた時期です。

サークルドローイングの中には、

「立体を重ねてシルエットを作る」

という考え方があります。

「人体は素体に筋肉がくっついているという考え方」ができます。

人体の素体を描くだけが、浅利式デッサンと思っていました。

見え方の幅が広がれば素体から細かいところ(ディーテール)まで、○でとらえれるようになります。

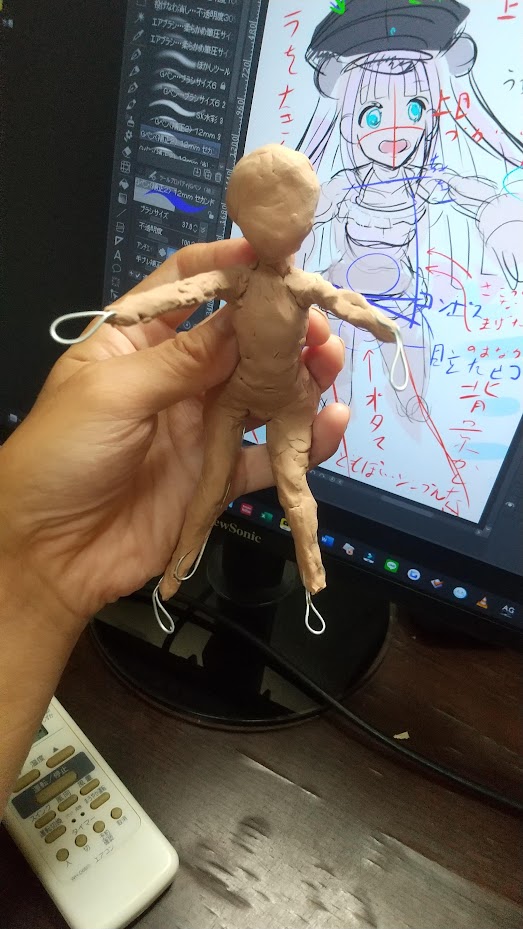

この、筋肉まで立体でとらえる見え方ができはじめて始めたのが粘土造形です。

粘土造形は浅利先生が、立体理解の方法として動画で紹介しています。

粘土造形を続けていると、絵を描くことが、紙の中で粘土をこねているような感覚に代わってきます。

素体に筋肉をくっつけたり、筋肉と筋肉をくっつけたりという絵を描く感覚が、粘土で造形する感覚と似ているので、紙の中で造形する精度が上がっていきます。

今まで描いていたやり方と別の方法を試すと、自分の絵柄が変わってしまうと恐れている人は多いと思います。

しかし、正しいデッサンを学んでいるなら作画の崩れを恐れる必要はありません。

完成した絵だけではなく、作画の工程も楽しめること。

それが本当の画力の上達の始まりだと思います。

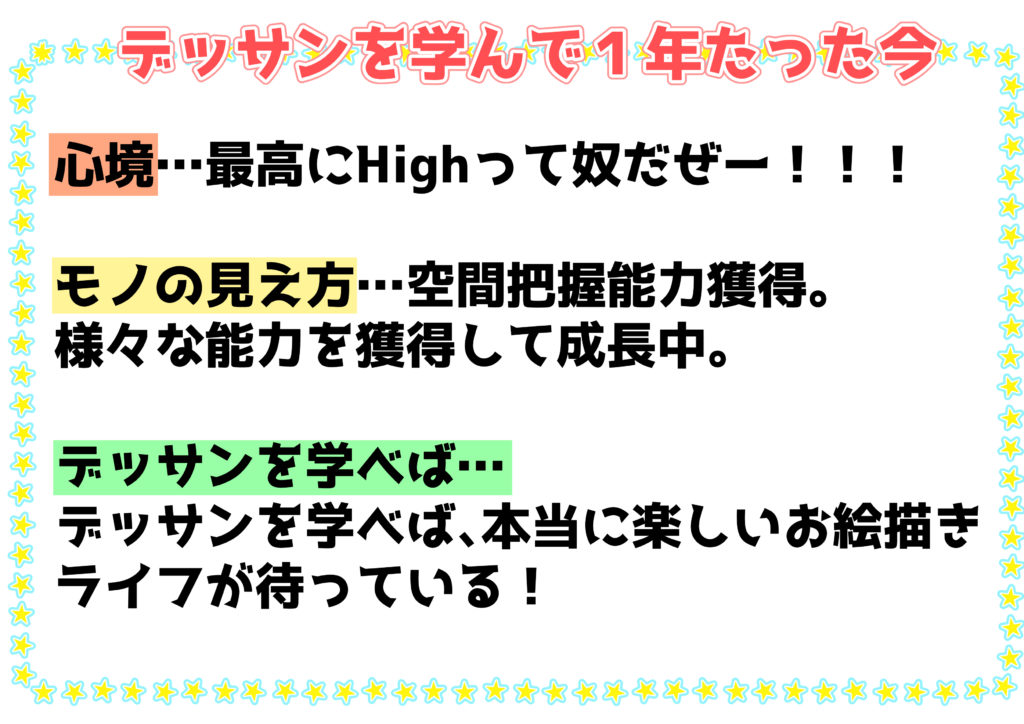

・デッサン習い始めて1年(現在)

浅利式デッサンを習い始めてからおよそ1年。

現在絵を描いているときのぼくの心情は…

最高にハイてやつだぜー!!!

て感じですw

具体的にどういう心情かといいますと、

絵を描いているのがとにかく楽(らく)で楽(たの)しいんです!

絵を描き始めて10年間、線画症候群で苦労して絵を描き続けてきました。

線画症候群で絵を描くのはとても脳の負担が多い作業です。

いままで脳に負担をかけていた分、ちゃんとしたデッサンをならい脳負担が軽くなったのかもしれません。

デッサンがわかったからと言って、絵の描き方すべてがわかったわけではありません。

イラストをさらに理解するには、

「人体の構造によるポーズの規則」や「フレネル効果などの複雑な光学現象」もっとたくさんの被写体のカタチ…

覚えることはたくさんあります。

しかし、こういった絵を描くために必要な知識を自分でも習得するために研究できるようになったのも、1年間しっかりデッサンを習ってきたからなのです。

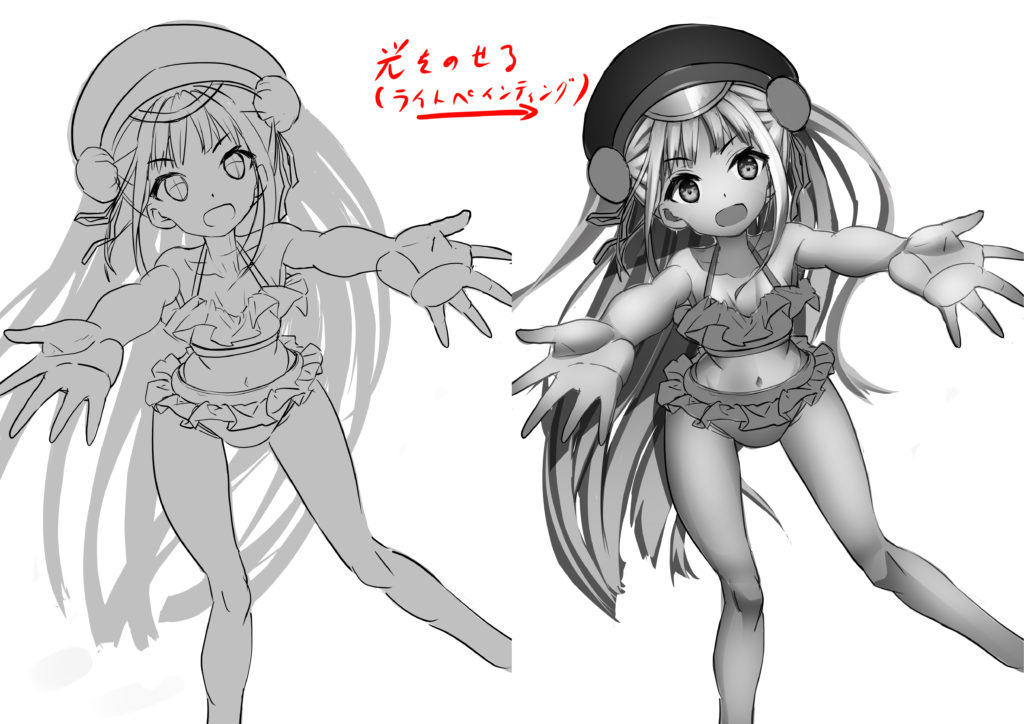

浅利先生のデジタルソフトを使ったデッサンは

〇で描く(サークルドローイング)→粘土造形→グレイジング→ライトペインティング

です。

現在、ぼくはグレイジング→ライトペインティングをとりいれて絵を描いています。

サークルドローイングを意識する→粘土造形する→立体を意識して光を描きこむ

この一連の流れが、

・モノのカタチをとらえる

・空間や被写体を考えて光を入れる

力を鍛えてくれます。

良く絵を描く人には空間把握能力があるといいますが、正しくデッサンすることが空間把握能力を鍛えてくれます。

浅利先生もサークルドローイングをはじめ、奥行きが理解できるようになり、粘土造形をすることで、キャラクターのパーツの正しい形がわかるようになったとおっしゃっていました。

最近は自分自身も空間把握能力や、線だけでも奥行を把握する力が芽生え始めていて、線画の迷い線が減ったり、今までできなかったクロッキーなどもできるようになってきています。

デッサンを学んだ先には、楽しいことがたくさん待っています。

よくデッサンと言えば見かけるおっさんの裸体やすこしぽっちゃりしたおばさんの裸体…

「こんなの自分にはいらないよ!w」

と思ってしまいがちですが、そういった絵を学ぶ意味も学ぶ楽しさもデッサンをきちんとならえば見えてきます。

デッサンは決して堅苦しい学問ではなく、自分の絵の良さをもっと引き上げてくれます。

中には堅苦しいデッサンの本を読んでいる変態もいますが、デッサンの基礎を学べばそういった本を読むのも楽しみになってくるのですw

絵の描き方がわからないとずっと悩んでいる人はぜひ、

正しいデッサンができる自分に合った先生を見つけて絵の描き方を習ってみてください。

今はYouTubeでオンライン講義をしている先生がたくさんいるので、そういった先生を見つけるのもやりやすい時代です。

ぼくにとっては浅利治武先生が正しいデッサンができる自分に合った先生でした😊

コメント