今回試している色の下り塗りのやり方。

・塗りのこしがでにくい

・色を入れたときの誤差をなくしやすい

などのメリットを感じたので紹介したいと思います。

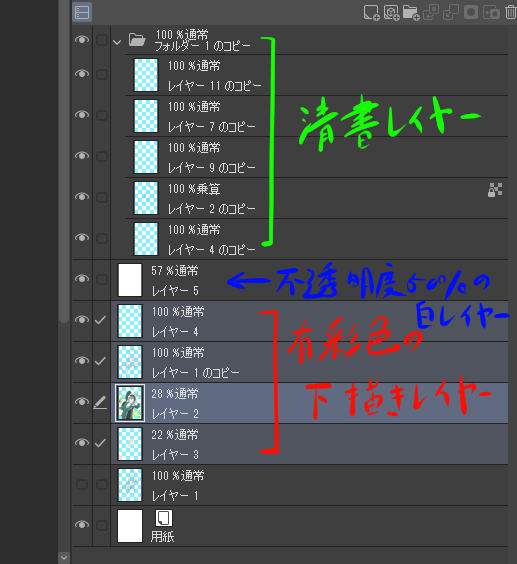

作業工程は「清書→下塗り」です。

清書→下塗り

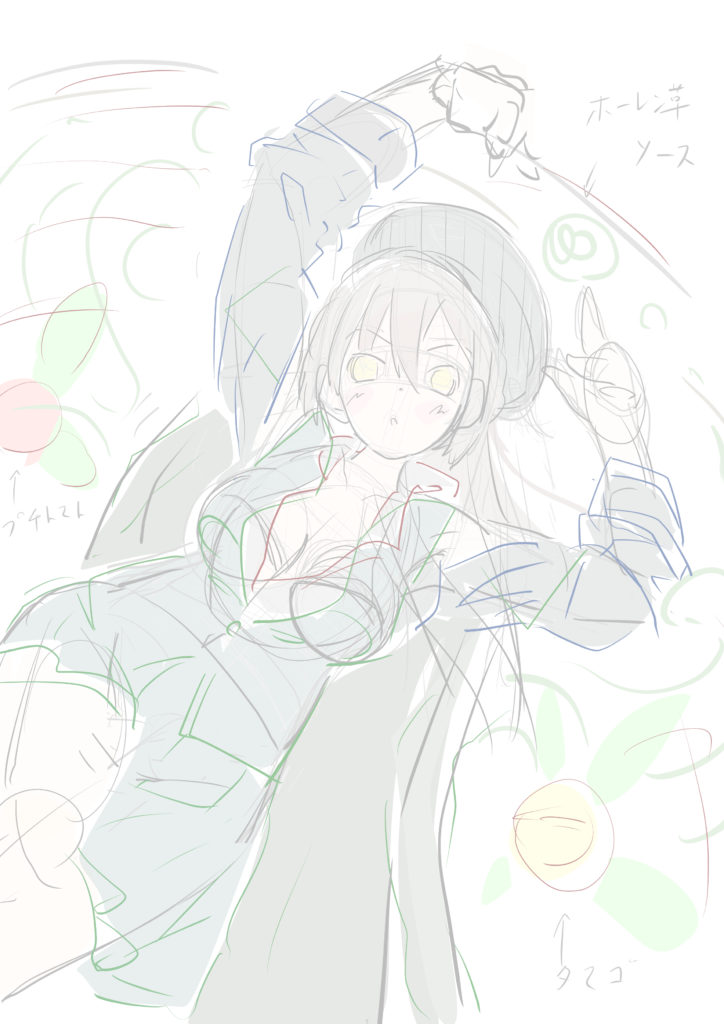

ラフの下描きは、有彩色も使って下描きします。

こうしておく方が、「パーツに対応する線画がわかりやすい」ですし、「完成の全体的なイメージ」もつかめます。

ラフの下描きの上に、不透明度50%ぐらいの白いレイヤーを作成します。

こうすると、「ラフの下描きレイヤー」が複数枚あっても、「ラフと下描き」を透過することができます。

線画を作成します。

重なりが複雑なところは、線画を色分けしておくと、しっかり構造を確認しながら描くことができます。

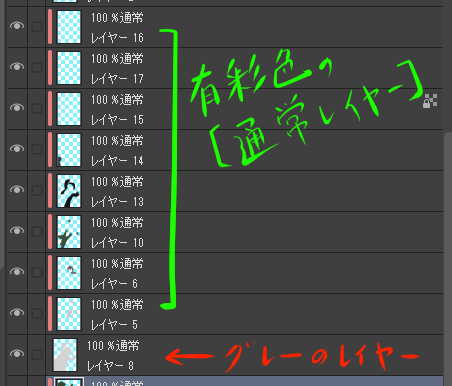

線画の中を、グレーで埋めていきます。

線画の外側を【選択領域で選択】→【選択領域の反転】→【塗りつぶし】

【投げな塗ツール】などがこの作業に適しています。

グレーの塗りつぶしレイヤーを作成することで、

線画の濃さや太さなどを、しっかり確認しながら線画を作成することができます。

グレーのレイヤーの上に、【通常レイヤー】を作成し、「グレーで塗りつぶしたレイヤー」にクリッピングします。

クリッピングした【通常レイヤー】に、各パーツごとの色を置いていきます。

やってみれば実感するのですが、

「グレーの塗りつぶし」を置いてクリッピングして色を付けることで、はみ出しなどがなく、圧倒的に作業が楽です。

「グレーの塗りつぶし」を作らず、直接色を置いていくと、パーツごとに色分けするとき、

塗り漏れの度にレイヤー移動しないといけないので大変なんですよね💦

グリザイユ塗りとの違い

グリザイユ塗りという方法は、※固有色の膨張を考えず作業ができるので、

立体を正確にとらえやすいというメリットがあります。

※固有色の膨張

固有色の値には、【色相】【明度】【彩度】があり、この3つの数値の組み合わせで「色の明るさ」が決まります。

固有色を直接使って立体を表現するには、

【色相】【明度】【彩度】から「色の明るさ」を理解しなければいけないので、

とても難しい作業です。

無彩色なら、【明度】だけで明るさが決まるので、立体を表現するのが簡単です。

しかしグリザイユ塗りだと、グレーの上に【効果のついたレイヤー】で色を重ね、

最終的な色を表現する作業がとても難しい作業です…。

グリザイユ塗りの詳しいメリットはこちら↓

今回最初に紹介した方法なら、「色選び」に関しては、圧倒的にやりやすい方法になるかと思います。

立体表現は少し難しいですけどね💦

どんな塗り方にも、メリット・デメリットがあります。

様々な塗り方を試す中で、総合的に表現力が磨かれていくと思います!

コメント